毎月5社限定

24時間365日 受付中

- スマートフォンの場合、タップで電話がかかります。「AI検索ラボを見た」とお伝えいただけるとスムーズにご案内できます。

毎月5社限定

「長年付き合いのあるコンサルタントの言うことだから、きっと間違いないだろう――」

こうした思い込みや信頼感は、葬儀業界では特に根強いかもしれません。

しかし、急激に変化する現代社会において、従来の常識や慣習、経験則だけで意思決定を行うのはリスクが高まっています。とりわけ、ウェブを活用した集客戦略が欠かせない今、コンサルタントの提案が自社の本質的な課題を的確に捉えているのか、疑問を感じられる葬儀社の方もいらっしゃるでしょう。

本記事では、葬儀社の経営層・ウェブマーケティング担当の皆様に向けて、ChatGPTやGeminiといった生成AIを活用することで得られる「セカンドオピニオン」という新たな視点をご提案します。コンサルタントの経験や慣習に偏りがちな戦略から一歩踏み出し、客観的なデータに基づいた決定を行うことで、葬儀社としての存在感をより高めるための具体的な方法を解説していきます。

株式会社ディライト

AIOコンサルタント|高橋丈太郎

大学在学中からSEO、ウェブデザイン、AI検索を独学で研究。大学卒業後、株式会社ディライトに入社。入社後1年で「AI検索ラボ」をリリースし、革新的なAIソリューションを次々と生み出す。

急激に変化する現代社会のなか、ウェブ集客やネット広告の重要性は増す一方です。

そのような中で「コンサルが長年推奨している施策だから」「業界で当たり前だから」といった理由で、すでに陳腐化した方法を続けているケースは少なくありません。

こうした固定観念によって、実はウェブからの問い合わせがほとんど増えていない。

――そんな事例は葬儀業界にも多々見られます。

ある地方の葬儀社(仮にA社とします)は、長年にわたり大手コンサルティングファーム(B社)の支援を受けていました。

B社は会館の新設や組織改革など、大きな経営改革を促し、それなりの成果を出してきた経緯があります。そのためA社の社長は、「B社が提案することにハズレはないだろう」という暗黙の信頼を寄せていました。

しかし、数年前から本格的に取り組み始めたウェブ集客に関しては、思うように成果が出ません。

B社からは主に、

といった施策が提案されました。かつては有効とされていたこれらの手法。

しかし現在の検索エンジンのアルゴリズムや、ユーザーが求める情報が変化している中では、必ずしも最善策ではありません。そして、A社は結果としてウェブからの問い合わせがほとんど伸びず、期待していた費用対効果を得ることができませんでした。

A社の社長は「本当にこれでいいのだろうか」という漠然とした不安を感じながらも、「長年の取引」「業界の実績があるコンサルタント」という肩書きに引っ張られ、提案を鵜呑みにしてしまう状況に陥っていました。

経営者であればこそ、信頼関係や実績を重んじる気持ちは痛いほど分かります。

しかし、現代のウェブマーケティングにおいては、最新かつ客観的な視点を柔軟に取り入れる姿勢が企業の成長を左右するのです。

ここで登場するのが、ChatGPTやGeminiなどの生成AIを活用した「セカンドオピニオン」。

人間のコンサルタントだけでは見えにくい客観的なデータの分析と、多角的な視点からの提案が、この業界でも新たな可能性を切り開いています。

転機が訪れたのは、A社の社長がChatGPTやGeminiといった生成AIの存在を知り、自社の抱えるウェブサイトの課題を生成AIへ相談してみたことでした。

試しにA社のウェブサイトURLや、現在の施策・課題を入力して「問題点を洗い出してほしい」と質問してみたのです。

すると、生成AIは以下のような明確な指摘と分析結果を提示してきました。

さらに、生成AIはA社の商圏内における市場動向や競合他社のウェブ戦略も分析したうえで、次のような提案を行いました。

これらの提案は、コンサルタント依存の戦略では見落とされていたポイントを的確に突いていました。

A社の社長は今までの固定観念が崩れる思いで、同時に「もっと早くこの方法を知っていれば…」とも感じたそうです。

実際にA社では、生成AIによる提案をもとにウェブ施策を見直すことで、すぐに目に見える成果を手にしました。ここではその具体的な変化について詳しく見ていきます。

A社は生成AIによる分析結果を真摯に受け止め、ウェブ集客における戦略を大幅に見直しました。

その結果、以下のような成果を得るに至りました。

A社の社長は、長年の慣習やコンサルタントの権威にとらわれることの危うさを痛感し、同時に客観性を持つ生成AIの威力を強く実感しました。

もちろん、すべてをAI任せにするわけではなく、最終的な意思決定は人間が行うものです。しかし、専門外の領域であるウェブ戦略において、客観的なデータに基づく提案を最小コストで得られるという点に、大きな価値を見出しています。

葬儀業界には以下の特徴が挙げられます。

従来のコンサルティング手法は、一般的な成功パターンや業界の慣習に沿った施策を提案しがちです。

しかし、現代では地域特性や個人の志向を反映させる「オーダーメイド」の戦略が求められます。生成AIによるセカンドオピニオンは、こうした一社のコンサルタントだけでは見落としがちな領域に光を当ててくれます。

ここからは、実際にどのように生成AIを業務に取り入れられるか、いくつかの例を紹介します。

AI任せにしない“協働”の重要性

生成AIは非常に有益なツールですが、注意すべきポイントがあります。

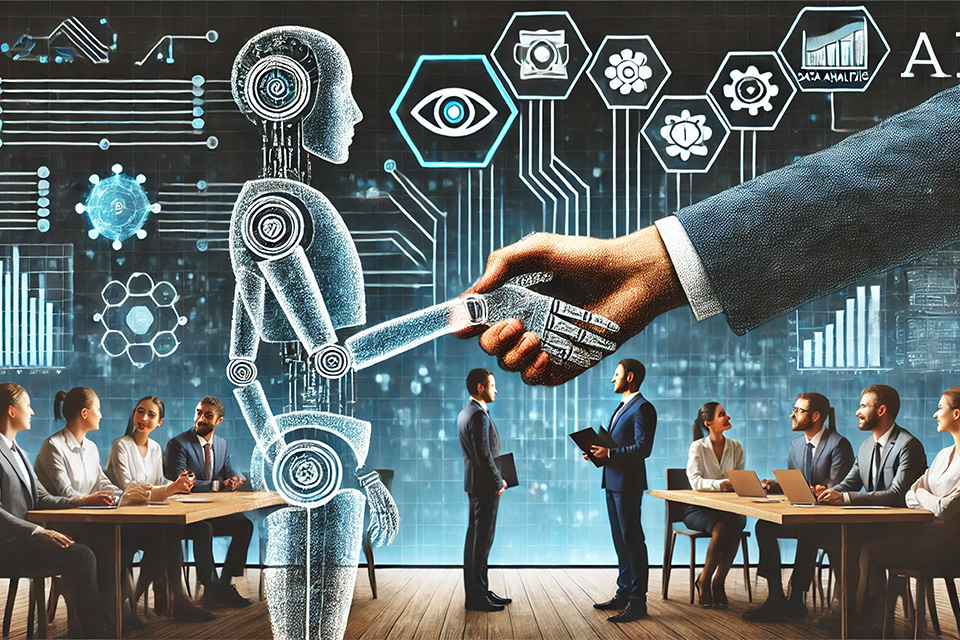

「コンサルティング会社と長年付き合っているし、決して関係を断ちたいわけではない」とお考えの方も多いでしょう。

実際に、コンサルタントの経験は貴重なアセットであり、完全にAIで代替できるわけではありません。むしろ、コンサルタントの意見×生成AIのセカンドオピニオンが合わさることで、より強固で多面的な戦略を立てられる可能性が高まります。

このように、「人間の専門知識」と「AIの幅広いデータ分析力」を組み合わせることで、葬儀社ならではの複雑な事情や地域性を踏まえた、最適解を導き出す体制が構築できるのです。

コンサルタント依存から脱却する――と聞くと、長い信頼関係を築いてきた方々には抵抗感があるかもしれません。しかし、実際には「脱却」というよりも、「もう一つの客観的視点を取り入れる」というイメージが近いでしょう。生成AIによるセカンドオピニオンは、従来の枠組みに新たな光を当てるための強力なツールです。

このような恩恵を得られるのが、生成AIを活用する大きな利点です。特に、地域密着が求められる葬儀社にとっては、時代の流れに合わせてウェブ戦略をアップデートしていくことが、これまで以上に重要となってきています。

「AIなんて、うちには縁遠いツールだろう」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし一度試してみると、意外なほど簡単に具体的な改善案を提示してくれることに驚かれるでしょう。最終的な決断は人間が下すものである以上、AIと対話しながら経営戦略を練り上げるプロセスは、これまでの“経験と勘”に新たな説得力を持たせるはずです。

時代の変化に柔軟に対応し、地域の方々により良いサービスを提供し続ける葬儀社を目指して――。生成AIを取り入れた経営判断は、その実現に向けた大きな一歩となるでしょう。

株式会社ディライト

最高技術責任者|川合真人

AI検索分野における先駆者。SEOコンサルタント、UI/UXデザイナー、フロントエンドエンジニアとして豊富な経験を持つ。東京理科大学を卒業後、多くの葬儀社のウェブ集客を成功に導き、葬儀業界の発展に大きく貢献。AI検索業界でもその評価は高い。